GEOLOGIE

du massif de la PUNTA SUELSA

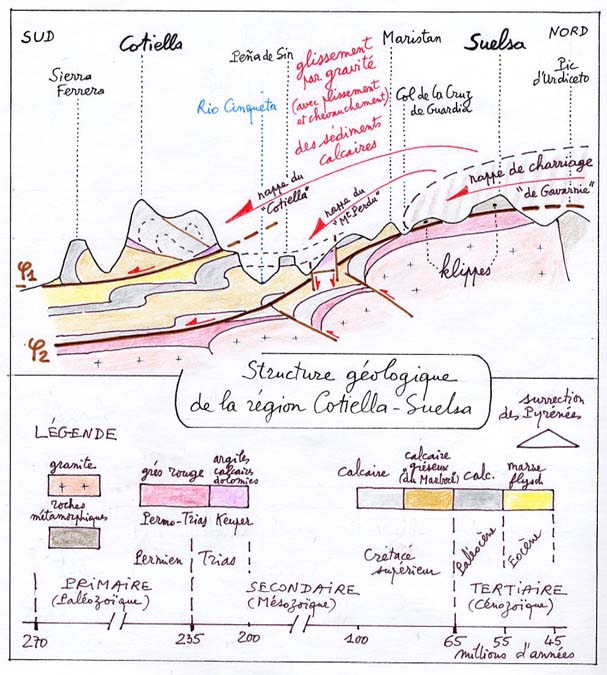

Ce massif est original par sa géologie, résumée par

le schéma suivant, et illustrée par les cartes géologiques

de la page consacrée au topo.

(Pour en savoir plus sur la géologie de l'ensemble des Pyrénées, et sur celle de la région voisine qui, à l'ouest, de l'autre côté de la vallée du rio Barrosa, est centrée sur le cirque de Barrosa, aller, en cliquant ici, sur le site web consacré à ce cirque et réalisé par un membre du club (au chapitre " géologie ", y consulter plus particulièrement les pages " nappe de charriage " et " parcours géologiques " qui font allusion à la Punta Suelsa ; y voir aussi une page de photos qui détaille la géologie du versant nord de la Punta Suelsa vue du port de Plan).

Schéma

expliquant la structure géologique des massifs de la Punta Suelsa et

du Cotiella.

1) LES GRES ROUGES

Avec

la Punta Fulsa voisine, la Punta Suelsa est le seul sommet pyrénéen de

prés de 3000 m constitué en grande partie de grès rouges (le grès

proprement dit, ou une roche argileuse voisine, dite " pélites lie-de-vin

", dont la friabilité explique l'aspect arrondi du relief) (voir la

photo 1 dans la page topo), reposant sur un socle de granite blanchâtre.

Il s'agit de roches sédimentaires arrachées par l'érosion

à l'ancienne et très vaste chaîne de montagne " hercynienne " érigée il

y a environ 300 millions d'années, puis déposées (à la fin de l'ère Primaire,

au Permien, et au début de l'ère Tertiaire, au Trias), par

des fleuves, dans les dépressions de cette chaîne, réduite, du fait de

cette érosion, à l'état de pénéplaine, et constituée de granite dans cette

région.

La couleur rouge provient du fait que celle-ci se trouvait

à l'époque dans en zone tropicale où le climat chaud et humide permettait

une dégradation poussée de certains minéraux, jusqu'au stade des oxydes

de fer, ce qui est le cas actuellement de la latérite.

Photos 2 et 3 :

- à gauche, coussinets de silène sur du grès rouge,

au-dessus du lac El Cao serti par des éboulis de granite blanc ;

- à droite, coussinet végétal (probablement de Silène

acaule) sur des pélites lie-de-vin.

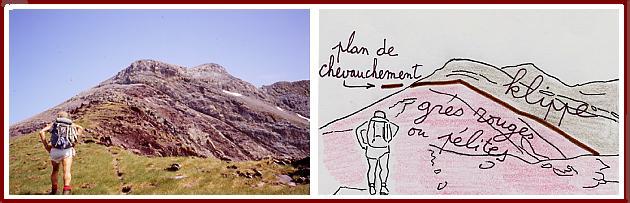

2) LES KLIPPES

Autre

originalité : sur ces roches rouges (dont l'épaisse assise repose elle-même

sur du granite blanc) reposent deux " klippes ", dont l'une (voir

la photo 4 ci-dessous), bien repérable sur son versant sud, coiffe

le sommet de la Punta Suelsa, et l'autre un sommet secondaire, La Codera,

au sud.

Il s'agit de reliquats, épargnés par l'érosion, de

la vaste nappe de charriage (dite " de Gavarnie ") dont le chevauchement,

d'une dizaine de km vers le sud, sur le reste de la plaque tectonique

ibérique, est survenu il y a 40 à 50 millions d'année lorsque la collision

de la plaque ibérique contre la plaque eurasiatique a provoqué la surrection

des Pyrénées.

A noter qu'une autre klippe, beaucoup plus petite,

coiffe le sommet du pic Liena qui fait face à la Punta Suelsa à

l'ouest, de l'autre côté de la vallée du rio Barrosa. La nappe de charriage

a été mieux respectée par l'érosion plus à l'ouest dans les régions de

La Munia et surtout de Gavarnie (d'où son nom), où on repère son

front à la Hourquette d'Alans et au port de Boucharo.

Photo 4,

montrant, sur l'arête sud de la Punta Suelsa, la klippe qui coiffe le

sommet.

3)

LES SEDIMENTS CALCAIRES (voir la photo 1 dans la page topo)

Le soulèvement de la chaîne axiale des Pyrénées, et

la mise en place de la nappe de charriage qui l'accompagne, a provoqué

le glissement vers le sud (avec plissement et fractures), de la couche

de sédiments calcaires qui s'étaient déposés sur la chaîne hercynienne

érodée, dans la mer qui l'avait recouverte à la fin de l'ère secondaire

(au Crétacé supérieur).

De façon plus précise mais schématique, la nappe calcaire

qui recouvrait la partie est des Pyrénées (où le soulèvement a commencé)

a glissé sur celle qui recouvrait la partie centrale ; les deux superposées

ont glissé vers le sud quand celle-ci s'est soulevé à son tour.

Ce sont ces sédiments qui constituent actuellement,

au sud de la Punta Suelsa, le pic Marista, les Peñas de la vallée de la

Cinqueta, et surtout le massif du Cotiella où on repère facilement

le plan de chevauchement des deux nappes calcaires superposées : il passe

en gros à hauteur de l'Ibon de Plan.

Haut

de page